Die ersten 100 Tage der Merz-Regierung waren von einem spürbaren Stimmungsumschwung in der Wirtschaft geprägt. Nach der Bundestagswahl überwog zunächst Optimismus: Die Aussicht auf Steuererleichterungen, Investitionsprogramme und Bürokratieabbau ließ die Erwartungen während der Koalitionsverhandlungen steigen. Doch schon vor Vereidigung der neuen Regierung belastete der Handelskonflikt mit den USA die Konjunkturaussichten deutlich. Erst das jüngste Zollabkommen brachte eine leichte Entspannung. Die Einschätzung der Wirtschaftspolitik hat sich zwar von einer sehr negativen Ausgangslage nach dem Bruch der Ampelkoalition im November 2024 verbessert, bleibt aber insgesamt weiterhin auf niedrigem Niveau. Entscheidend für die kommenden Monate wird sein, ob die handelspolitischen Spannungen nachhaltig nachlassen und die angekündigten Reformen umgesetzt werden.

Handelskonflikt belastet den Auftakt der neuen Bundesregierung

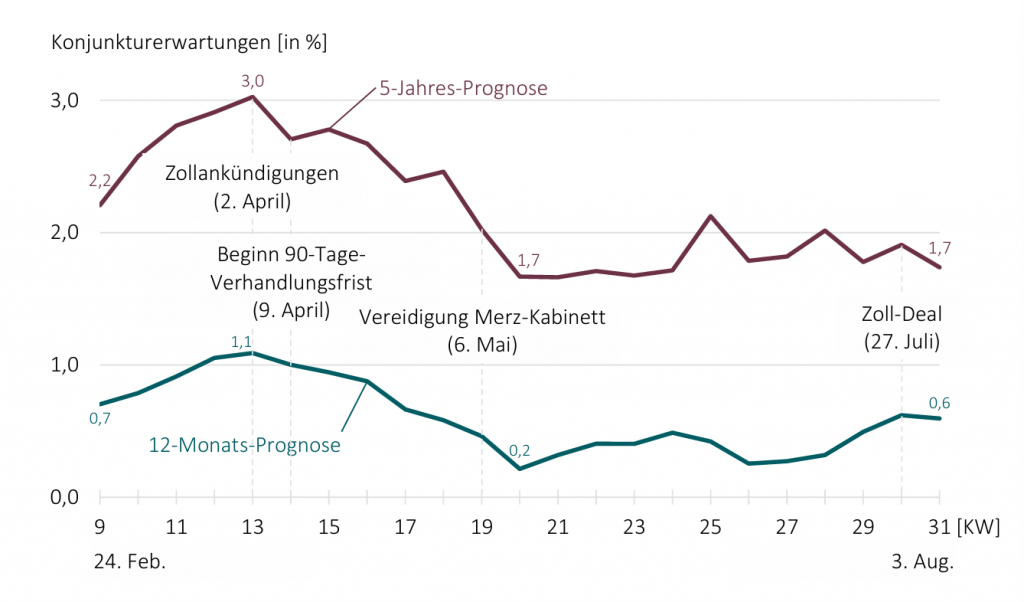

Die ersten 100 Tage der Merz-Regierung standen im Zeichen wechselnder Wachstumserwartungen. Nach der Bundestagswahl vom Februar 2025 überwog zunächst Optimismus: Ende März lag der kurzfristige Ausblick bei 1,1 %, mittelfristig bei 3,0 %. Getragen wurde dieser Anstieg von den in den Koalitionsverhandlungen angekündigten Maßnahmen wie Steuersenkungen, Infrastrukturprogrammen und steuerlichen Anreizen für Unternehmen. Noch vor der Vereidigung der neuen Regierung belastete jedoch der Handelskonflikt mit den USA die Konjunkturaussichten. Anfang Mai fiel die kurzfristige Wachstumsprognose auf 0,2 %, die mittelfristige auf 1,7 %. Erst das jüngste Zollabkommen brachte eine leichte Entlastung, sodass die Wachstumserwartungen für die kommenden zwölf Monate zuletzt wieder auf 0,6 % stiegen.

Zwar berichten nur 18 % von unmittelbaren Kostensteigerungen, allerdings entstehen Belastungen auch durch Unsicherheit.

Wie sich bereits an dieser Entwicklung zeigt, prägte der Handelskonflikt die ersten 100 Tage maßgeblich. In der GBP-Befragung geben demnach 71 % der Unternehmen an, von den Spannungen mit den USA betroffen zu sein. Zwar berichten nur 18 % von unmittelbaren Kostensteigerungen, allerdings entstehen Belastungen auch durch Unsicherheit – etwa bei der Nachfrageentwicklung (62 %), den Kostenkalkulationen (40 %) oder Investitionsplanungen (22 %). Diese Unsicherheit hat in früheren Handelskonflikten mit den USA zu konkreten Anpassungen geführt: 24 % der betroffenen Unternehmen stoppten Investitionen, 22 % erhöhten Preise, 19 % verzichteten auf internationale Geschäftsbeziehungen und 18 % reduzierten Personal oder stoppten Neueinstellungen. Inwiefern das jüngste Zollabkommen zwischen EU und USA geeignet ist, solche Reaktionen künftig zu verhindern oder zumindest abzumildern, wird sich zeigen.

Wie haben sich die Wachstumserwartungen seit der Bundestagswahl entwickelt?

Bewertung der Wirtschaftspolitik hellt sich leicht auf, breite Zustimmung bleibt aus

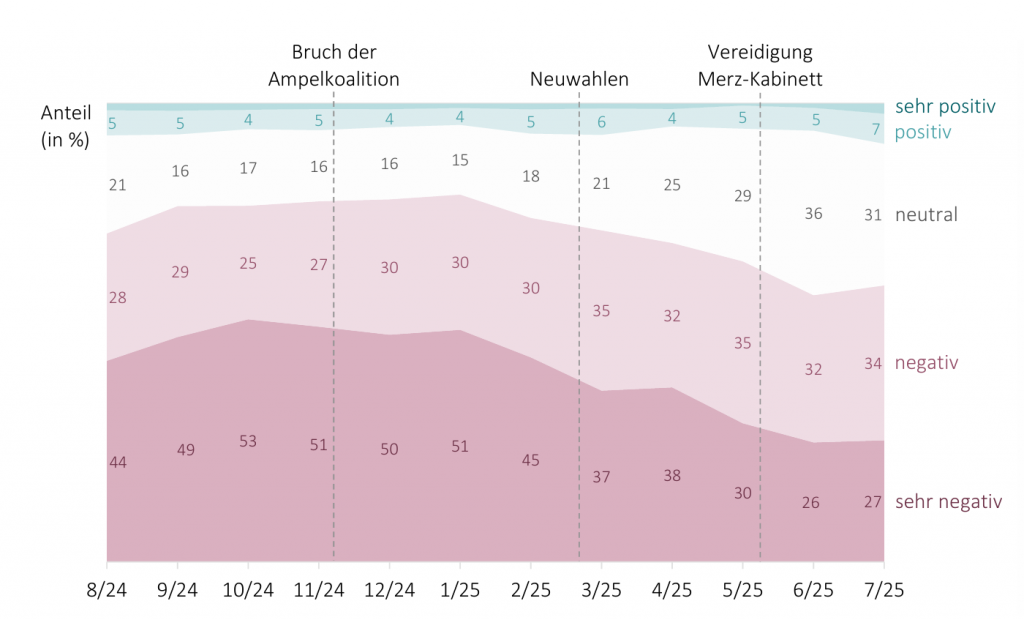

Seit dem Bruch der Ampelkoalition im November 2024 hat sich die Einschätzung der Wirtschaftspolitik etwas verbessert. Damals bewerteten 78 % der Unternehmen die Politik negativ, mehr als die Hälfte sogar sehr negativ. In den ersten Monaten der neuen Regierung ist dieser Anteil schrittweise gesunken und lag im Juli 2025 bei 61 %, darunter 27 % sehr negativ. Trotz dieser Entwicklung äußern sich lediglich 9 % der Unternehmen zufrieden mit der aktuellen Wirtschaftspolitik, sodass eine breite Zustimmung bislang nicht erkennbar ist.

Wie wird die deutsche Wirtschaftspolitik im Jahresverlauf bewertet?

Koalitionsvertrag wird zurückhaltend bewertet, Einkommensteuerentlastung besonders relevant

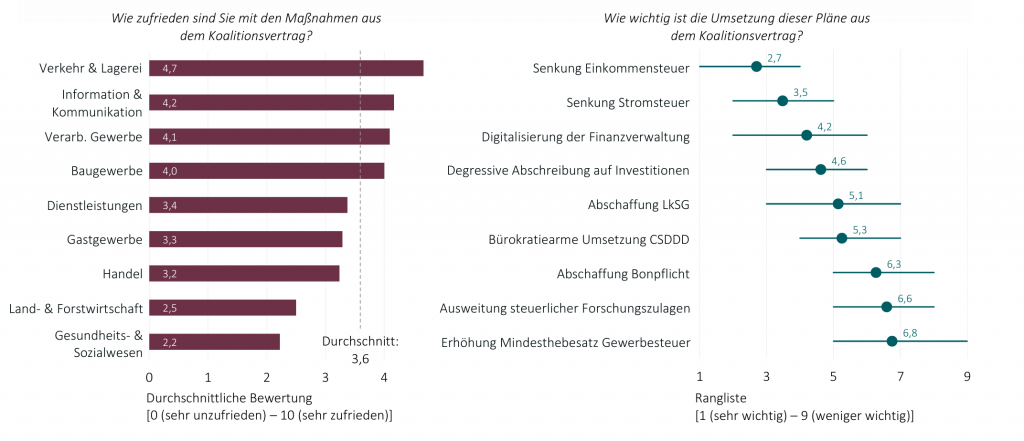

Neben der allgemeinen Einschätzung der Wirtschaftspolitik zeigt sich auch bei der Bewertung des Koalitionsvertrags Zurückhaltung. Auf einer Skala von 0 (sehr unzufrieden) bis 10 (sehr zufrieden) liegt die durchschnittliche Bewertung der wirtschaftspolitischen Inhalte bei 3,6 und damit im unteren Bereich der Skala. Etwas positiver fallen die Urteile in Branchen aus, die besonders von geplanten Infrastrukturinvestitionen und Entlastungen für energieintensive Unternehmen profitieren dürften, etwa im Bereich von Verkehr und Lagerei (4,7), im Verarbeitenden Gewerbe (4,1) oder Baugewerbe (4,0). Unter dem Durchschnitt liegen hingegen Dienstleistungen (3,4), das Gastgewerbe (3,3) und der Handel (3,2). Besonders kritisch äußern sich die Land- und Forstwirtschaft (2,5) sowie das Gesundheits- und Sozialwesen (2,2).

Bei den Inhalten des Koalitionsvertrags heben die Unternehmen vor allem die Senkung der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen als prioritär hervor. Im Unterschied zur Reform der Körperschaftsteuer ist diese Maßnahme bislang nur vage für die Mitte der Legislaturperiode angekündigt. Aus Unternehmenssicht ist sie dennoch von besonderer Bedeutung, da sie auch Einzelunternehmen und Personengesellschaften steuerlich entlasten würde und die Binnennachfrage ankurbeln könnte. Ebenfalls hohe Relevanz haben die Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß und eine stärkere Digitalisierung der Finanzverwaltung. Weniger Gewicht messen die Unternehmen Maßnahmen wie der Reduzierung von Berichtspflichten entlang der Lieferketten (LkSG), der Umsetzung europäischer Richtlinien (CSDDD), der Abschaffung der Bonpflicht oder der Ausweitung steuerlicher Forschungszulagen bei. Am geringsten fällt die Bedeutung einer Erhöhung des Mindesthebesatzes der Gewerbesteuer aus, was auf eine nur geringe Betroffenheit schließen lässt.

Wie werden der Koalitionsvertrag und seine wirtschaftspolitischen Vorhaben bewertet?

Umsetzung zentraler Reformvorhaben wird angezweifelt

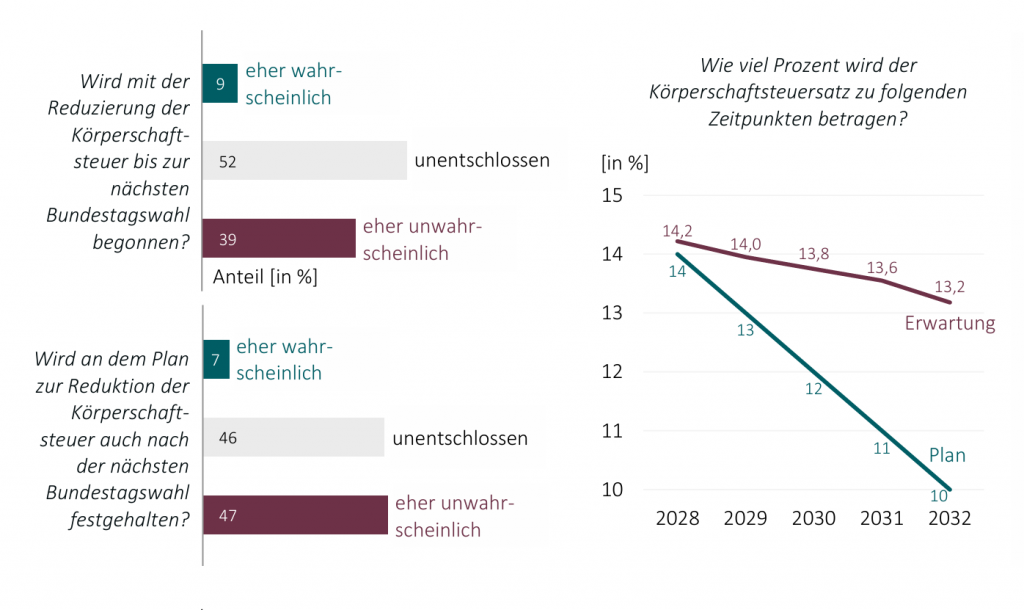

Obwohl der Koalitionsvertrag zentrale Forderungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgreift, bestehen in der Wirtschaft Zweifel an der tatsächlichen Umsetzung. Beispielhaft zeigt sich dies bei der geplanten Reform der Körperschaftsteuer: 39 % der Unternehmen halten es für unwahrscheinlich, dass vor der nächsten Bundestagswahl im Jahr 2029 mit der Senkung begonnen wird. Dass der Plan zur schrittweisen Reduzierung auch nach 2029 weiterverfolgt wird, erscheint sogar 47 % unwahrscheinlich.

Anstelle des vorgesehenen Rückgangs des Steuersatzes von derzeit 15 % auf 10 % bis 2032 erwarten die Unternehmen im Durchschnitt einen Satz von 13,2 %. Die Skepsis richtet sich dabei weniger gegen den Zeitplan als solchen, sondern gegen die Realisierung unter den bestehenden Rahmenbedingungen: etwa mit Blick auf Gegenfinanzierung, rechtliche Abstimmungen und die praktische Umsetzung zwischen Bund und Ländern. Wenn bereits bei einer vergleichsweise konkret geplanten Maßnahme wie der Körperschaftsteuerreform Zweifel bestehen, gilt dies umso mehr für die im Koalitionsvertrag nur vage angekündigte Einkommensteuerreform.

Für wie wahrscheinlich halten Unternehmen die geplante Körperschaftsteuerreform?

Download der Meldung „GBP-Monitor Q2/2025:Von Optimismus zu Unsicherheit – eine Zwischenbilanz nach 100 Tagen schwarz-roter Koalition aus Unternehmenssicht“ von Bischof, J., P. Dörrenberg, D. Rostam-Afschar, T. Simon, D. Simons, J. Voget, Schmalenbach IMPULSE, 5. Jg. 2025, 1-6, DOI 10.54585/EFOX5624.