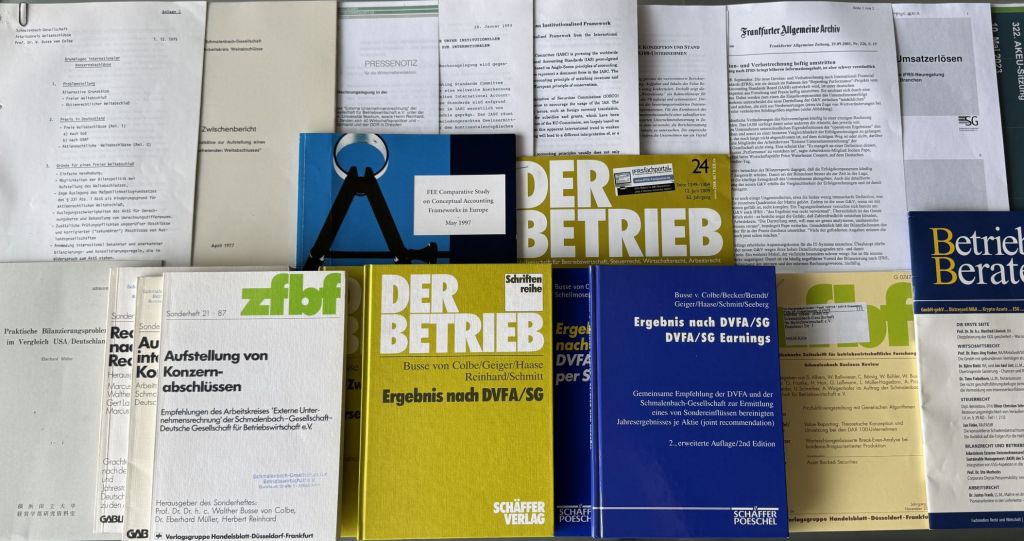

Die Wirkungsgeschichte des AK Externe Unternehmensberichterstattung (AKEU) der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. beginnt 1975 mit der Gründung des AK Weltabschlüsse, ein mit Wissenschaftlern der Betriebswirtschaftslehre und Unternehmenspraktikern des Rechnungswesens besetzter Arbeitskreis. In seiner heutigen Rolle fungiert der AKEU als weithin sichtbares Expertengremium, das sich an der Schnittstelle von Praxis, Wissenschaft und Regulierung mit den vielfältigen Themen der Unternehmensberichterstattung befasst.

50 Jahre Facharbeit im AKEU

Seit der mit dem AktG 1965 einsetzenden Pflicht zur Konzernrechnungslegung prägten zunächst die EU-Harmonisierungsrichtlinien die deutsche Praxis. Mit der Globalisierung standen IAS und US-GAAP im Wettbewerb, bis die EU mit der IAS-Verordnung 2002 die IFRS für kapitalmarktorientierte Konzernabschlüsse vorschrieb; der HGB-Einzelabschluss blieb für Ausschüttung und Besteuerung maßgeblich. Die zunehmende Komplexität förderte Non-GAAP-Measures und rief ein gestärktes Enforcement sowie Reaktionen von SEC, ESMA und – jüngst – IASB mit IFRS 18 hervor. Zugleich verschob sich der Fokus von Shareholder- zu Stakeholder-Orientierung hin zu Nachhaltigkeits- und Impact-Berichterstattung. Zu all diesen Entwicklungen hat der AK Weltabschlüsse, der sich später in AK Externe Unternehmensrechnung und schließlich in AK Externe Unternehmensberichterstattung umbenannte, durch die Verbindung von Unternehmenspraxis, Wissenschaft, Regulierung, Adressaten und Abschlussprüfern in den letzten 50 Jahren wertvolle Orientierung für die praktische Arbeit gegeben und Impulse für die betriebswirtschaftliche Forschung gesetzt.

Zum Originalbeitrag in voller Länge

50 Jahre Arbeitskreis Externe Unternehmensberichterstattung: Rückblick, Arbeitsprogramm und Zukunftsthesen

Debattenbeitrag | 20 Seiten

Thesen zur Zukunft der Rechnungslegung 2001 und 2021

2001 formulierte der AKEU vor dem Hintergrund der damals bevorstehenden IFRS-Konzernrechnungslegungspflicht für kapitalmarktorientierte Mutterunternehmen in der EU erstmals zehn Thesen zur Zukunft der Rechnungslegung. Diese waren geprägt von Rechnungslegungsthemen zur Internationalisierung und Standardisierung, des Enforcements sowie der Rolle des Internets als neuem Berichtsmedium.

Eine aktualisierte zweite Prognose erfolgte 20 Jahre später in einem schon deutlich veränderten Umfeld: Digitalisierung und Nachhaltigkeit hatten sich als neue Treiber der Unternehmensberichterstattung etabliert. Vor diesem Hintergrund veröffentlichte der AKEU elf Thesen unter dem programmatischen Titel „Grünere und digitalere Bilanzen“.

Elf Zukunftsthesen zur Unternehmensberichterstattung

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens legt der AKEU eine aktualisierte Agenda vor. Er fokussiert drei Entwicklungen, die in immer kürzeren Zyklen zum Umdenken zwingen: (1) Generative KI in Berichtserstellung, Prüfung und Nutzung, (2) steigende Anforderungen durch Nachhaltigkeitsberichterstattung und Konnektivität sowie (3) die geopolitisch getriebene Evolution von Regulatorik und Stakeholder-Präferenzen.

These 1

Standardsetter oder Regulierer werden Vorgaben entwickeln, wie bei der Nutzung generativer KI in der Unternehmensberichterstattung die Verlässlichkeit der Ergebnisse sichergestellt werden kann – insbesondere durch Anforderungen an interne Kontrollsysteme (IKS) und Prüfungsstandards der Wirtschaftsprüfer und Enforcementinstitutionen.

These 2

Große kapitalmarktorientierte Unternehmen werden die manuelle Datenweitergabe und händische Textbausteinpflege im Rahmen der Unternehmensberichterstattung durch integrierte, automatisierte Systeme ersetzen. Diese Entwicklung verändert nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Rollenbilder in der Finanzorganisation.

These 3

Unternehmen werden für Prüfer und Aufsichtsbehörden weitgehend auf vollautomatisierte, kontinuierliche Datenbereitstellungssysteme (Continuous Reporting) umstellen, in denen nur noch Ausnahmen, Sonderfälle sowie ermessensbehaftete Positionen (z.B. Schätzungen) manuell aufbereitet werden.

These 4

Offizielle Überleitungsmechanismen („Brückenregeln“) zwischen ESRS- und ISSB-Offenlegungspflichten werden Mehrfachberichterstattung reduzieren. Diese Brücken zielen auf technische Angleichungen – etwa bei Definitionen und KPIs. Konzeptionelle Unterschiede, insbesondere bei der doppelten Wesentlichkeit, bleiben aber bestehen.

These 5

Die Trennung von Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung wird – durch konsistente und nachvollziehbare Verknüpfungen zwischen finanziellen und Nachhaltigkeitsinformationen – schrittweise überwunden werden. Erste formale Standards für diese „Connectivity“ zwischen Finanz- und Nachhaltigkeitsinformationen werden vorliegen.

These 6

These 7

In der Wissenschaft etabliert sich die systematische empirische Analyse der Nutzung von Nachhaltigkeitsinformationen. Für viele große kapitalmarktorientierte Unternehmen wird die regelmäßige „Guidance“ zentraler Nachhaltigkeitsmetriken zum Standardrepertoire ihrer Prognoseberichterstattung.

These 8

Viele kapitalmarktorientierte Unternehmen werden ihre Investor-Relations- und Kommunikationsabteilungen miteinander verschmelzen, um Finanz-, Nachhaltigkeits- und Governance-Themen integriert zu adressieren.

These 9

In vielen Jurisdiktionen wird sich eine regulatorische Verpflichtung herausbilden, finanzielle, ökologische und soziale Wertschöpfung nach konsistenter Methodik auch in monetären Größen darzustellen. Parallel entstehen global harmonisierte Rahmenwerke für „Green Ledger Accounting“, die nichtfinanzielle Sachverhalte in der Logik der doppelten Buchführung erfassen.

These 10

Die tradierte Diskussion um die Abbildung immaterieller Ressourcen in der Unternehmensberichterstattung wird nicht in deren umfassender Aktivierung im Jahres- bzw. Konzernabschluss münden. Vielmehr werden qualitative und quantitative Daten zu wesentlichen immateriellen Werttreibern in Prognosemodellen systematisch mit der zukünftigen finanziellen Performance verknüpft werden.

These 11

Die Unternehmensberichterstattung wird zukünftig als dynamisches, automatisiertes Daten- und Kommunikationssystem finanzielle und nichtfinanzielle Informationen nachfrageorientiert in Echtzeit über digitale Schnittstellen bereitstellen.

Auch weiterhin möchte der AKEU den Wandel in der Unternehmensberichterstattung begleiten – als Denkraum, Vermittlungsinstanz und Impulsgeber. Ziel ist es, konzeptionelle Grundlagen zu schaffen, empirische Evidenz bereitzustellen und wissenschaftlich fundierte, anwendungsorientierte Vorschläge für praktisches Handeln zu erarbeiten.