Unternehmen in Deutschland rechnen auch für 2023 mit einer konstant hohen Inflation von über 10 Prozent. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Preisgestaltung der Unternehmen. In den kommenden 12 Monaten planen insbesondere Unternehmen aus energieintensiven Industrien, ihre Preise deutlich zu erhöhen – im Schnitt um 16,7 Prozent. Die höheren Inflationserwartungen der Unternehmen beeinflussen somit den tatsächlichen Inflationsverlauf erheblich.

Kurzimpuls

Als langfristiges Befragungspanel analysiert das GBP die betriebswirtschaftlichen Einschätzungen und Erwartungen von Unternehmen in Deutschland:

Trotz einer kurzfristigen Aufhellung der Stimmung im 3. Quartal 2022 sind die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen im September wieder erheblich gesunken.

Im Juli lag die Gewinnveränderungsrate deutlich im negativen Bereich und erreichte einen Jahrestiefststand. Nach einer signifikanten Erholung um 6,49 Prozentpunkte im August, fällt die Gewinnveränderungsrate im September wieder um 2,22 Prozentpunkte. Diese hohe Volatilität der Erwartungen verdeutlicht das erhebliche Ausmaß an Unsicherheit am Markt.

Der Rückgang der betriebswirtschaftlichen Indikatoren schlägt sich in einem Anstieg des Risikos für Unternehmensaufgaben nieder: Die Ausfallwahrscheinlichkeit steigt den zweiten Monat in Folge um 2,39 Prozentpunkte und erreicht im September einen Jahreshöchstwert.

Inmitten der Energie– und Rohstoffkrise sinkt die Zufriedenheit mit der Wirtschaftspolitik im September um weitere 0,25 Punkte. Sie liegt damit aktuell im Durchschnitt bei 2,91 Punkten auf einer Skala von 0 (sehr unzufrieden) bis 10 (sehr zufrieden) und damit auf einem Aufzeichnungstiefststand.

Energieintensive Unternehmen planen, Preise in den nächsten 12 Monaten um durchschnittlich 17 Prozent zu erhöhen

Während die Bundesbank noch im Juni für 2023 mit einem Rückgang der Inflationsrate auf 4,5 Prozent rechnete, sehen die Erwartungen der Unternehmen in Deutschland gänzlich anders aus. Diese rechnen auch für das kommende Jahr damit, ihre Preise um mehr als 10 Prozent zu erhöhen. Als Hauptgrund geben die befragten Unternehmen erwartete Energie- und Materialkostensteigerungen (70 Prozent) sowie die erwartete Lohnkostensteigerungen (64 Prozent) an. Getrieben werden die Preiserhöhungen vor allem von den energieintensiven Branchen, die mit der Preiserhöhung einen Ausgleich der massiv gestiegenen Beschaffungskosten anstreben. Auf diese Weise geben sie wiederum den Kostendruck nicht nur an Verbraucher weiter, sondern auch an andere Unternehmen, die auf Zulieferer aus den energieintensiven Branchen angewiesen sind.

Im Gegensatz hierzu fallen die erwarteten Preiserhöhungen in den Corona-Krisenbranchen – darunter insbesondere das Gastgewerbe und die Gastronomie – mit 9,6 % geringer als im Durchschnitt aus. Zwar liegt der Anteil der Unternehmen in den Corona-Krisenbranchen, die Preise anheben wollen, mit 71,4 % sogar leicht über dem Befragungsschnitt, allerdings scheinen Kostenerhöhungen im Gastgewerbe und der Gastronomie nicht im gleichen Maße an die Kunden weitergegeben werden zu können. In diesen Wirtschaftszweigen könnten solche Preiserhöhungen aufgrund einer hohen Preiselastizität nämlich zu einem drastischen Nachfragerückgang führen.

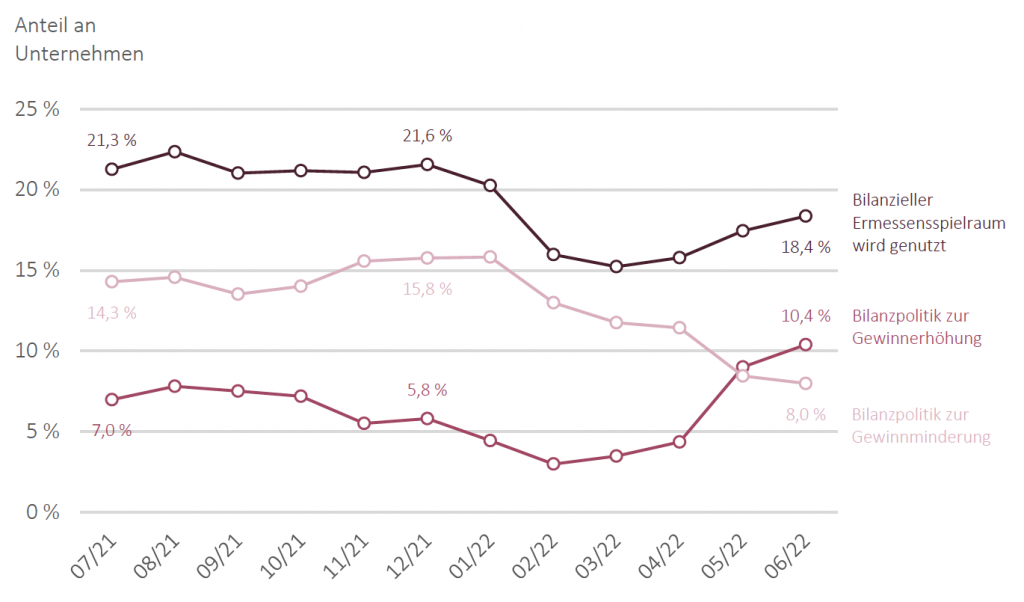

Anteil gewinnerhöhender Bilanzpolitik nimmt deutlich zu

Finanzielle Unternehmenskennzahlen sind derzeit mit besonderer Vorsicht zu lesen. Denn offenbar nutzen Unternehmen ihren bilanziellen Ermessensspielraum noch stärker als üblich und insbesondere, um ihre Gewinne höher aussehen zu lassen. Der Anteil dieser Unternehmen hat sich seit dem Frühjahr auf über 10 Prozent verdreifacht und ist in Krisenbranchen besonders hoch. Ein Grund dafür könnte die weiterhin angespannte wirtschaftliche Lage sein.

Da der erhöhte wirtschaftliche Druck die Unternehmensziele sowie das Überleben gefährdet, greift die große Mehrheit der Betriebe zu bilanzpolitischen Maßnahmen: Knapp 85 Prozent der Unternehmen geben an, ihre Ergebnisse aktiv zu steuern. Erstes Mittel ist in den meisten Fällen eine Kostensenkungsstrategie, die Einsparungen im Verbrauch vorsieht,

aber auch Personalabbau. Zunehmend sind allerdings auch rein bilanzielle Maßnahmen zu beobachten, mit denen Gewinne künstlich erhöht werden – gerade bei großen Unternehmen.

Es geht dabei nicht um Betrügereien oder Bilanzfälschungen.

Dass die Unternehmen ihre Gewinne angesichts der dramatischen Energie- und Rohstoffkrise im Rahmen des Erlaubten nach oben schrauben, dient der überzeugenden Darstellung ihrer Kreditwürdigkeit und der Beruhigung der Investoren. Passend zur wirtschaftlichen Lage ist die Neigung zur Anwendung von Bilanzpolitik in zwei Branchen besonders ausgeprägt: im Handel (21,5 Prozent) und im Baugewerbe (21,3 Prozent). In guten Zeiten neigen Unternehmen dahingegen eher dazu, ihre Gewinne zu niedrig zu berechnen, nicht zuletzt um Steuern zu minimieren. So hat noch bis April 2022 die Mehrzahl der Unternehmen ihre Gewinne möglichst niedrig dargestellt.

Teilen Sie die Einschätzungen und Erwartungen der befragten Unternehmen? – Diskutieren Sie mit!

Kommentieren